Mitos que retratan el origen del miedo

COMPARTIR

La periodista argentina Ana Prieto –protagonista de nuestro episodio ‘Pánico’–, sufrió los síntomas de un trastorno de ansiedad severo hace varios años. Después de vivir ese ‘apocalipsis interno’, y de buscar ayuda profesional para entender sus causas, siguió investigando la enfermedad y escribió un libro titulado ‘Pánico: Diez minutos con la muerte’.

En esta entrada del blog compartimos el segundo capítulo del libro, en el que Prieto estudia la etimología de las palabra pánico, miedo, fobia, y relata mitos con los que varias culturas han tratado de cifrar ese miedo profundo y súbito que se apodera del cuerpo y parece ser el final de todo.

Pueden seguir a Ana Prieto en Twitter y comprar el libro en el sitio web de Marea Editorial o en Amazon.

Un dios salvaje

Legión me llamo, porque somos muchos

San Marcos 5:9

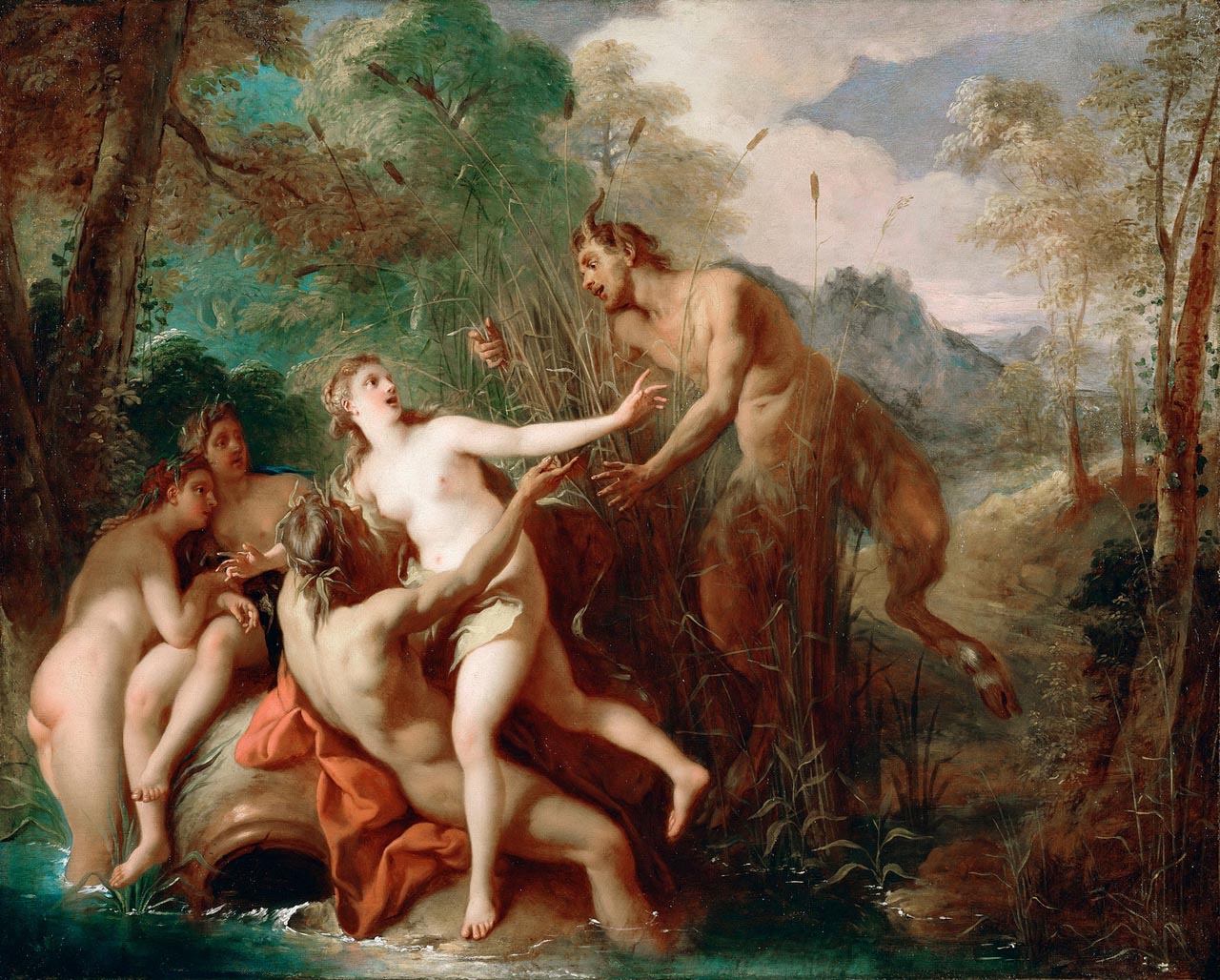

Lo primero que hizo Pan al llegar al mundo fue horrorizar a su madre, que no resistió la visión del monstruo que había engendrado y escapó donde ninguna leyenda mitológica iba a volver a encontrarla. La cara de Pan era humana, pero nació con la barba crecida y dos pequeños cuernos que le coronaban la frente. Su torso y sus brazos eran los de cualquier bebé rechoncho, pero tenía patas de cabra cruzadas por rabiosos nervios y rematadas por pezuñas que, cuando aprendió a caminar, tajeaban la tierra a cada paso. Hermes, su padre, lo envolvió en una piel de liebre y lo llevó al Olimpo, donde la visión de un niño mitad hombre mitad animal provocó la alegría de los dioses, o quizá más exactamente la risa. Con él se encariñó especialmente Dionisio, y pasó a ser un miembro insaciable de su cortejo de excesos. También se cuenta que fueron los mismos dioses quienes le dieron el nombre: tan distintos y poderosos eran, tan repletos de intrigas entre sí, que quisieron plasmar ese imprevisto instante de total acuerdo y comunidad, y por eso lo llamaron Pan, que en griego significa “todo”, pues a todos ellos, al mismo tiempo, ese bebé insólito les había alegrado el corazón.

Pan, sin embargo, no ocasionaba lo mismo en los mortales. La etimología no es una ciencia exacta ni mucho menos lo son las tradiciones mitológicas, pero se cree que la palabra pánico, tal y como la entendemos hoy, proviene de algunos atributos de esa criatura monstruosa, que se convirtió en el dios de los pastores y de los rebaños. Pan tenía por costumbre perseguir a las ninfas de los bosques, que al ver llegar su salvaje y lasciva estampa huían árboles adentro, no siempre con éxito, pues Pan era ágil y astuto pero sobre todo era silencioso y aparecía de pronto, sin que nadie pudiera anticiparlo. Los ruidos extraños e inexplicables que se producían a veces en montañas y valles y que angustiaban a los pobladores y asustaban a los caminantes solitarios, se le atribuían a él. Como su habilidad para inspirar terror repentino era bien conocida, a veces dejaba de dormir la siesta o de saciar sus deseos sexuales, que eran sus actividades favoritas, para ayudar a los ejércitos griegos en las batallas. Una tradición cuenta que fue su sola presencia, y no la ferocidad de los atenienses, la que sirvió para desarmar las filas persas en la Batalla de Maratón.

Panikon se llamaba a ese terror súbito causado por Pan, con lo que podría decirse que ninfas, pobladores, caminantes y persas sufrieron “panikones” por su causa. Y aunque los poemas homéricos ignoran a este dios, están repletos de momentos de exaltación parecidos al panikon, al que no se lo puede concebir sin conocer antes al causante de todos los miedos, que es, y ha sido siempre, el peligro.

En su origen, la palabra peligro era bella. Peiras, decían los griegos, y la utilizaron para nombrar cosas como: prueba, tentativa, intento, tentar a la suerte y también lanzarse a los mares. Bajo el Imperio Romano, peiras se transformó en la voz latina periculum, y se usó para referir a asuntos como abrirse camino, experimento, prueba, ensayo, y también –y quizás a fuerza de las inclemencias que suponía conquistar el mundo– a riesgo, arriesgar la vida y ponerse a uno mismo en jaque, es decir, a todo lo que hoy, en castellano, entendemos por peligro. Para la antigua cuna de Occidente, experimentar o aventurarse suponía, por definición, la probabilidad de dejarse al alcance de algún peligro. La aventura era la posibilidad de la desventura, y el periculum era la causa y la ocasión del periculum: atravesar una ocasión en la que el mal era inminente.

Miedo viene del latín metus, y aunque no se ha podido ubicar con precisión su nacimiento léxico, legó a nuestro idioma toda una prole de adjetivos entre los que se encuentran meticuloso, medroso y también el verbo amedrentar. El equivalente griego de metus es deimos, o más bien Deimos, con mayúscula, porque ese era el nombre de uno de los hijos–demonio del dios de la guerra, Ares. Deimos tenía un hermano gemelo, Fobos, y los dos tiraban del carruaje de su padre y se abrían camino en las batallas gracias a su talento natural para sembrar el horror.

No hace falta ser muy perspicaz para advertir que la palabra “fobia” deriva del demonio Fobos. Sin embargo, en cualquier versión que ustedes consulten de La Ilíada, verán que los dos hermanos llegaron a nuestros días como Terror y Fuga, y no como Terror y Fobia. Por ejemplo, antes de una batalla, Ares “mandó al Terror y a la Fuga que uncieran los caballos, mientras vestía las refulgentes armas”. Y el escudo de Agamenón tenía “veinte bollos de blanco estaño y en el centro uno de negruzco acero, y lo coronaba Gorgona, de ojos horrendos y torva vista, con el Terror y la Fuga a los lados”. Para Homero, Fobos no era tanto una encarnación del miedo como la personificación divina de una acción, y esa acción era la huida.

Se dice que los griegos lo sabían todo, y en este caso la expresión es más que un lugar común. Con menos metáforas, la fisiología del siglo XX descubrió algo que para Homero era ya una obviedad: que cuando los animales interpretan alguna contingencia como potencialmente peligrosa, se activa un mecanismo glandular que los obliga a luchar contra el peligro, como harían ante Deimos, o a escapar de él, como harían ante Fobos.

Pero hay algo más, porque los humanos no solo somos animales. Cargamos con la prodigiosa condena de la razón y del lenguaje, y por lo tanto de la abstracción, la representación y la anticipación. Por eso los soldados más audaces no solo castañeaban los dientes y peleaban o huían ante el galope enloquecido de los hijos de Ares; también se sentían “agobiados por insufrible pesar”.

Ese homérico insufrible pesar no es otra cosa que la angustia, y sin ella nuestros miedos serían muchísimo más soportables. La Real Academia Española lo entendió bien: podría haber definido al miedo simplemente como la “perturbación del ánimo por un riesgo o daño”, pero en cambio lo define como la “perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario”.

La angustia es propia de los hombres. El daño imaginario también.

***

En la antigüedad europea hubo un culto a la diosa de la angustia y del miedo; se llamaba Angerona y se la veneraba en territorio espartano cuando era ya una provincia romana. Es como mínimo curioso que el culto a Angerona se practicara en el que había sido el semillero de los guerreros más valientes y temidos del mundo: los espartanos se habrían arrojado todos juntos a un barranco si se enteraban de que en su país las personas iban alguna vez a hacerle sacrificios al miedo y a la angustia en lugar de encomendarse al terrible Ares.

El culto a Angerona era más bien acotado pero ha motivado incontables discusiones poco emocionantes acerca de las propiedades de la diosa. Como ningún estudioso se ha puesto de acuerdo, nosotros elegiremos las versiones que nos sirven, y que dicen que así como Angerona avivaba el temor en los corazones de los hombres, también era capaz de aliviarlo. Se la representaba con la boca sellada, lo que hizo pensar que reinaba sobre el silencio, pero que también así aplacaba simbólicamente los gritos de angustia, que eran pájaros de mal agüero. En su enorme libro Anatomía de la Melancolía, publicado en 1621, el erudito inglés Robert Burton cuenta que la aflicción y la pesadumbre “inspiraban tal respeto, que el miedo era comúnmente objeto de adoración”. Cuenta también que el primer día de enero estaba consagrado a la diosa: “Entonces los augures y otros sacerdotes celebraban el sacrificio anual respectivo en el templo de Volupia o de las diosas del placer. Creían que al tornar propicia la voluntad de Angerona, esta alejaría del alma de los humanos las preocupaciones, inquietudes y mal humor”.

Y así era: la estatua de Angerona se elevaba como una cruel paradoja en las puertas del templo consagrado al placer y al éxtasis, y se cree que la habían puesto allí para que la voluptuosidad y la liviandad de ánimo ejercieran sobre ella un influjo benévolo, y la angustia trocara en alegría.

De las derivaciones del nombre Angerona y su relación con la palabra angustia se puede decir mucho, por empezar, que comparten las primeras letras. Con angustus los latinos nombraron a un desfiladero o pasaje estrecho y abismal que irrumpía en el paisaje, y con angor a la sofocación y a la sensación de encierro. Se supone que de esa raíz también nació la palabra anxietas, que se convirtió en la madre de nuestra sobreexplotada palabra ansiedad. Al castellano, ang llegó como angustia, angosto y angina, propiedades que se sienten o están en ese pasaje estrecho que es la garganta. Algo parecido cuenta para los vikingos: con angr designaban al pesar y el dolor. Anjuk en armenio significa estrecho, y miedo se dice angst en alemán. Así que tiene bastante sentido que Angerona fuese la representación del temor, la aflicción, el corazón estrujado y la garganta anudada, todas figuras que los humanos empleamos para describirnos a nosotros mismos cuando la angustia nos agobia. Tiene mucho sentido, además, que al panikon o ataque de pánico, se lo llame también crisis de ansiedad o crisis de angustia.

Y a la angustia podríamos explicarla de mil maneras, pero no haríamos otra cosa que repetir lo que ya es de dominio público. Hay, sin embargo, una imagen capaz de sintetizar todas las posibles definiciones: si viviésemos en el paraíso, no nos angustiaríamos jamás.

Ahora bien, la desalentadora circunstancia de que la vida se parece más a un corredor de incertidumbres y amenazas que al paraíso, es algo que en la América prehispánica –casi siempre relegada de todo lo que pueda decirse sobre la historia del conocimiento– no solo se sabía sino que se veneraba. Hubo un dios en el antiguo México que inspiraba terror y pesar, y que no era precisamente el poderoso Mictlantecuhtli, que presidía el inframundo y reinaba sobre Mictlán, el país de los muertos. Vale decir que Mictlán no era el equivalente del purgatorio católico, ni mucho menos del infierno: los aztecas, al igual que los griegos, prescindieron del diablo y por eso nunca le temieron.

Tampoco le temían a la muerte en sí, y parte de esa herencia llega al 2 de noviembre, cuando en México se celebra el Día de Muertos y los niños comen pequeños y coloridos cráneos de azúcar, las familias peregrinan a los cementerios, y aún subsiste el “banquete mortuorio”, en el que los vivos sirven la mesa ante los asientos vacíos de los seres queridos que ya no están, y comparten con ellos una cena metafísica.

México tiene profundas raíces católicas pero el legado de sus antepasados precoloniales pervive en esos ritos que para los forasteros pueden resultar escandalosos y siniestros pero que no lo serían en absoluto si supieran que la muerte no tenía para los antiguos mexicanos nada de macabro, y que el terror no se cernía sobre esa frontera ignota entre el ser y el dejar de ser que a los humanos de hoy en día nos suele obsesionar. Los aztecas temblaban en cambio ante el vaivén caprichoso que un día te da y al otro te quita; ante el poder invisible que hoy te hace feliz y mañana hace que te arrastres. Habían comprendido, a su pesar, que los hombres jamás llegarían a ser dueños de su propio destino, y la fuente de su temor era la angustiosa incertidumbre de la vida. Para ella tenían un nombre: Tezcatlipoca, el dios que obra a su arbitrio.

Él era uno de los creadores del mundo y rival eterno de su hermano Quetzalcóatl, al que vivía acosando con maldades. Su símbolo era un jaguar al acecho, pero también era capaz de transformarse en tigre, como una vez que jugaba a la pelota, justamente contra Quetzalcóatl, y decidió de pronto mutar en el terrible animal, haciendo que todos los que hasta entonces habían sido felices espectadores huyeran en tropel y se despeñaran por la barranca de un río.

Al poder creador de Tezcatlipoca lo igualaba su poder destructivo, pero lo suyo no era el combate sino la desmoralización. Cuentan que para diezmar al pueblo tolteca, que veneraba a su hermano y adversario, usó intrigas y disfraces y humilló hasta al propio rey. Finalmente lo apedrearon y su cuerpo inmóvil quedó tirado en la plaza central. Por más esfuerzos que hicieron no pudieron moverlo, y su hedor contaminó el aire y desbarató la vida de todos los habitantes, obligándolos a abandonar la ciudad.

La conclusión de esta triste historia es que Tezcatlipoca se salía siempre con la suya, y difícilmente podía ser de otra manera pues era “el eternamente joven” y estaba lleno de energía. Además le faltaba un pie al que reemplazaba un espejo humeante con el que podía verlo todo, no solo las acciones, sino también los deseos y pensamientos más secretos de los hombres. Era el dios del sol cuando se pone y de las sombras que habitan el mundo por la noche. Uno de sus nombres era “aquel cuyos esclavos somos todos”, y de hecho todos somos sus esclavos, porque no hay nada que nos garantice que esto que queremos que dure va a durar, o que aquello que queremos evitar no va a pasar. Ese “daño imaginario” que hoy cita la Real Academia en su intento por definir al miedo, es la confirmación de la existencia de Tezcatlipoca. No hay forma de estar seguros bajo su influjo; la incertidumbre del diario vivir es obra de ese dios tramposo que hace cosas como mutar en tigre sólo porque le da la gana.

Uno podría con buena suerte escapar de Pan, con buenos músculos escapar de Fobos, apretar los dientes y enfrentarse a Deimos, y fingir indiferencia ante la silenciosa Angerona. De Tezcatlipoca, sin embargo, no se libra nadie.

Pero sucede que, tal y como lo hizo a poco de nacer, Pan consigue una vez más un imprevisto instante de total acuerdo y comunidad. Porque el sobresalto, el espanto, la angustia y la incertidumbre habitan al mismo tiempo y con la misma intensidad en cualquier persona que sufre un ataque de pánico. No hay ahí ninguna jerarquía entre aquellos dioses y aquellos demonios: quien es presa del pánico, no se salva de ninguno.